研究生 石田典之

股関節は身体を支えたり運動したりするのになくてはならない重要な関節です。骨頭と臼蓋(骨盤の一部)が組み合わさった球関節で、大きく6つの方向に動くことができます。

整形外科では、関節の動きを表すのに屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋という用語を用います。下図にそれぞれの用語が表す動きを示します。(図1)実際の日常生活はこれらの基本的な動きを組み合わせて動作しています。

健常な人の股関節はどの程度動くのでしょうか?表1に佐賀医科大学で過去調査したデータを示します。

この可動域は、約300名の健常者の股関節可動域を測定した平均値です。

表1

この数値は年齢、性別、個人差によっても変動しますのであくまで参考値として考える必要があります。

また、同じ屈曲でも膝関節を深く曲げると屈曲角度は145°程度に増加します。

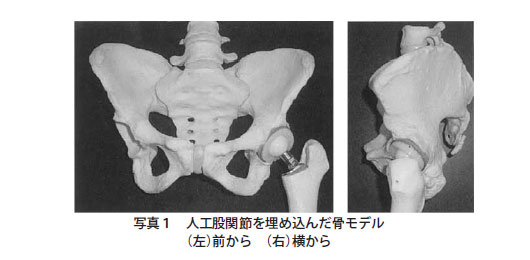

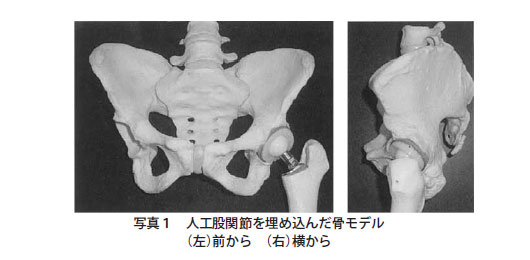

それでは、人工股関節で置換した後の股関節の可動域はどうなるのでしょうか?写真1は立っている時の骨モデルに人工股関節を埋め込んだ写真です。

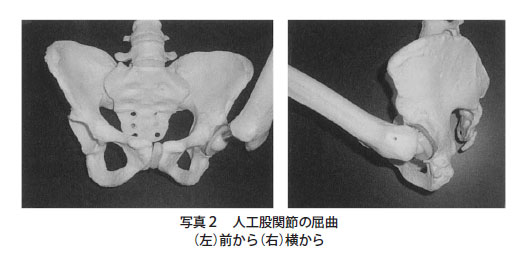

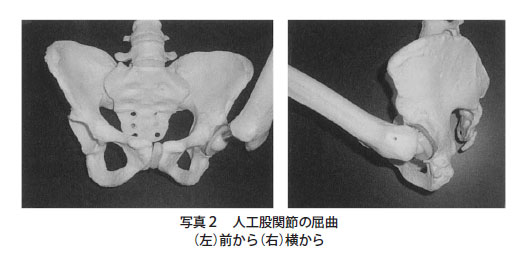

次に、人工股関節がどこまで曲がるのか、イメージ写真で見てみましょう。写真2は、人工股関節の部品同士が接触するまで股関節を屈曲した状態です。

次の写真で人工股関節の付近を拡大しました。(写真3) 人工股関節の部品がぶつかっているのがわかります。これを専門的にはインピンジメントと呼んでいます。インピンジメントが起こるまでが人工股関節において比較的安全に使用できる可動域の領域です。

なぜなら、人工股関節の部品同士が頻繁にぶつかると、人工股関節に余計な力が加わり、人工股関節がゆるみ(骨との固定力が弱まること)やすくなるからです。

また、この位置からさらに動かすと、人工股関節の脱臼が起こります。大抵の場合は関節を取り巻く組織や筋肉が脱臼を起こさないようにがんばりますが、筋力が弱い場合は突然脱臼すると考えられます。また、筋力が弱くバランスが悪い場合はインピンジとは無関係に脱臼します。

人工股関節で手術により置換した後の可動域は、人工股関節のデザインや、手術の際にどのように人工股関節を設置するか、あるいは患者さんの骨の状態や術前の可動域などによって変わります。人工股関節が比較的安全と考えられる可動域は表2のようになります。

表2 人工股関節の安全な可動域

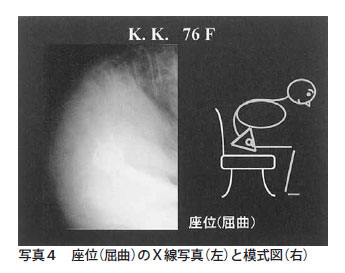

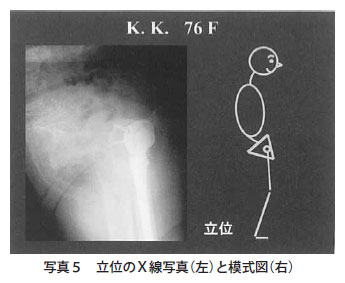

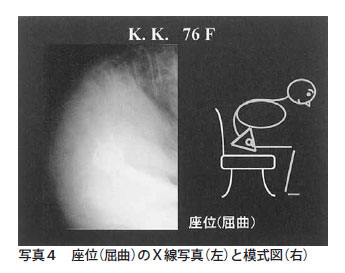

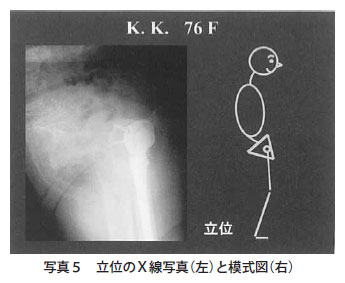

また、骨盤の傾きにも大きな影響を受けます。次に示す写真4と写真5は、同じ患者さんの骨盤の傾きが椅子に座り股関節を屈曲した状態と立ち上がった状態(立位)で大きく異なる例を示しています。この方では前方への脱臼が起こりました。

人工股関節手術の目的は患者さんのQOL(生活の質)の向上にあるため、当科では手術後の患者さんの運動や行動制限は行っておりません。

注意していただきたいことは、退院の数日前から指導しておりますように、過屈曲内旋位の脱臼肢位はとらないこと、また、転倒しないことです。ただし、先ほどのように骨盤が後ろに傾くような場合(主に70歳以上の方)では、他の方とは正反対に、立ったときや高いところのものを取るときは内旋(内股)を心掛けてください。

人工股関節の可動域は、一般に、正常な股関節の可動域よりも小さいですので、可動域を拡げることを目的としたリハビリは避け、ご本人の生活に必要な動作を把握し、このために必要な筋力の強化や動作の工夫に重点を置いてください。

退院後の日常生活動作の注意点については、股関節だよりの3号・9号に詳しく解説してありますので、この際、もう一度内容を確認して頂くようお願いします。

股関節は身体を支えたり運動したりするのになくてはならない重要な関節です。骨頭と臼蓋(骨盤の一部)が組み合わさった球関節で、大きく6つの方向に動くことができます。

整形外科では、関節の動きを表すのに屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋という用語を用います。下図にそれぞれの用語が表す動きを示します。(図1)実際の日常生活はこれらの基本的な動きを組み合わせて動作しています。

健常な人の股関節はどの程度動くのでしょうか?表1に佐賀医科大学で過去調査したデータを示します。

この可動域は、約300名の健常者の股関節可動域を測定した平均値です。

表1

| 運動範囲 | 正常可動域 |

| 屈曲 | 132° |

| 伸展 | 15° |

| 外転 | 47° |

| 内転 | 22° |

| 外旋 | 45° |

| 内旋 | 40° |

この数値は年齢、性別、個人差によっても変動しますのであくまで参考値として考える必要があります。

また、同じ屈曲でも膝関節を深く曲げると屈曲角度は145°程度に増加します。

それでは、人工股関節で置換した後の股関節の可動域はどうなるのでしょうか?写真1は立っている時の骨モデルに人工股関節を埋め込んだ写真です。

次に、人工股関節がどこまで曲がるのか、イメージ写真で見てみましょう。写真2は、人工股関節の部品同士が接触するまで股関節を屈曲した状態です。

次の写真で人工股関節の付近を拡大しました。(写真3) 人工股関節の部品がぶつかっているのがわかります。これを専門的にはインピンジメントと呼んでいます。インピンジメントが起こるまでが人工股関節において比較的安全に使用できる可動域の領域です。

なぜなら、人工股関節の部品同士が頻繁にぶつかると、人工股関節に余計な力が加わり、人工股関節がゆるみ(骨との固定力が弱まること)やすくなるからです。

また、この位置からさらに動かすと、人工股関節の脱臼が起こります。大抵の場合は関節を取り巻く組織や筋肉が脱臼を起こさないようにがんばりますが、筋力が弱い場合は突然脱臼すると考えられます。また、筋力が弱くバランスが悪い場合はインピンジとは無関係に脱臼します。

人工股関節で手術により置換した後の可動域は、人工股関節のデザインや、手術の際にどのように人工股関節を設置するか、あるいは患者さんの骨の状態や術前の可動域などによって変わります。人工股関節が比較的安全と考えられる可動域は表2のようになります。

表2 人工股関節の安全な可動域

| 運動範囲 | 可動域 |

| 屈曲 | 90° |

| 伸展 | 30° |

| 外転 | 30° |

| 内転 | 20° |

| 内旋 | 20° |

| 外旋 | 30° |

また、骨盤の傾きにも大きな影響を受けます。次に示す写真4と写真5は、同じ患者さんの骨盤の傾きが椅子に座り股関節を屈曲した状態と立ち上がった状態(立位)で大きく異なる例を示しています。この方では前方への脱臼が起こりました。

人工股関節手術の目的は患者さんのQOL(生活の質)の向上にあるため、当科では手術後の患者さんの運動や行動制限は行っておりません。

注意していただきたいことは、退院の数日前から指導しておりますように、過屈曲内旋位の脱臼肢位はとらないこと、また、転倒しないことです。ただし、先ほどのように骨盤が後ろに傾くような場合(主に70歳以上の方)では、他の方とは正反対に、立ったときや高いところのものを取るときは内旋(内股)を心掛けてください。

人工股関節の可動域は、一般に、正常な股関節の可動域よりも小さいですので、可動域を拡げることを目的としたリハビリは避け、ご本人の生活に必要な動作を把握し、このために必要な筋力の強化や動作の工夫に重点を置いてください。

退院後の日常生活動作の注意点については、股関節だよりの3号・9号に詳しく解説してありますので、この際、もう一度内容を確認して頂くようお願いします。