脊椎便り

2013.06.20

脊椎便り 第3号

- 2年間を振り返って(佐賀大学整形外科 助教 森本 忠嗣)

- 腰部脊柱管狭窄症について(佐賀大学人工関節学講座 助教 吉原 智仁)

- ミャンマー医療支援

内容

2年間を振り返って

佐賀大学整形外科 助教 森本 忠嗣

2011年4月1日より佐賀大学整形外科にて、脊椎(くびや背中や腰)や脊髄の病気の診断、治療を行いはじめ2年がすぎました。

昨年、当院で脊椎手術をうけた患者様の不安を減らしたい、疑問に答えたいという思いから、<脊椎だより>第2号を作成しました。

第2号には、“<脊椎だより>では、皆さまに脊椎の病気、治療方法、術前後の注意点、日常生活の注意点、最新の話題など有用な情報を提供し、今後のケアや定期検診に役立てたいと思います。” と記載しました。

そこで、第3号では、脊椎の病気の情報として、高齢化社会の到来とともに患者数の増加が著しい腰部脊柱管狭窄症の病態と治療について吉原先生に投稿していただきました。

また、最新の話題として、私のミャンマーの医療支援について記載していますので、ご参照ください。

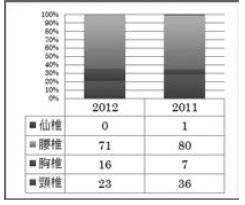

<脊椎手術内訳>

2012年度(2012年4月より2013年3月まで)110例で、内訳は下図の通りでした。腰椎疾患が最も多く、次いで頚椎疾患。昨年との違いは胸椎疾患(腫瘍や感染)の増加でした。

どの手術も当院でないとできないというわけではありませんが、大学病院の特徴を活かし、他科との連携を密にし、様々な合併症のある患者さんでも安全に手術が行えるように心がけています。

<学会発表>

脊椎班として全国学会としては日本脊椎脊髄病学会に6題(昨年は3題)、日本整形外科学会総会5題(昨年は3題)、ISSLS(国際腰椎学会)に4題(昨年は1題)と研究も少しずつ前進しています。

ISSLS2013 Scottsdalle私の演題2題はspecial posterとなり、嫌な汗をかきながら、頑張って発表してきました。

ISSLS2013 Scottsdalle私の演題2題はspecial posterとなり、嫌な汗をかきながら、頑張って発表してきました。

吉原先生

塚本先生

腰部脊柱管狭窄症について

佐賀大学人工関節学講座 助教 吉原 智仁

【病態】

腰部脊柱管狭窄症とは椎間板や靭帯、骨により神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることによって腰痛や下肢痛、しびれ、筋力低下を起こす病気です。50歳〜70歳までに多く発症する傾向にあります。腰部脊柱管狭窄症の国内推定患者数は240万人、そのうち診断がついている患者数は推定65万人(31.5%)との報告があります。

【症状】

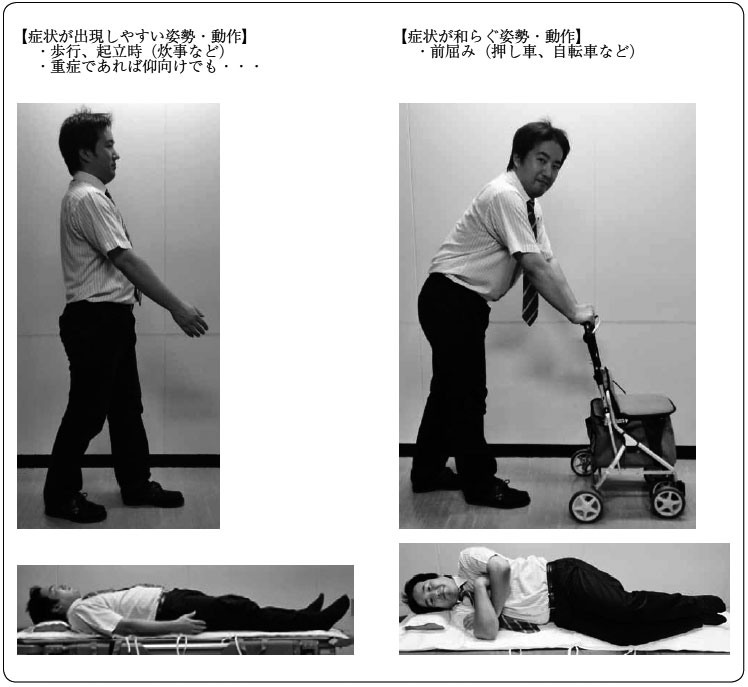

脊柱管狭窄症には3つのタイプがあり、それぞれ症状が異なります。症状が出現しやすい姿勢や動作、症状が和らぐ姿勢があります。

- ◆馬尾型:

- 『長い時間歩けない、休むとまた歩ける』という間欠跛行が有名です。

その他、両下肢・臀部等のしびれや感覚障害、筋力低下などの症状がでます。 - ◆神経根型:

- 下肢の痛みを訴える場合が多い傾向にあります。

- ◆混合型:

- 馬尾型と神経根型が混在する症状を呈します。

【検査】

- ◆腰椎単純X線検査:

- 骨の変形の評価、腰椎の不安定性の評価が行えます。

- ◆腰椎MRI検査:

- 極めて有用な検査です。骨だけではなく、椎間板や黄色靭帯などの軟らかい組織による神経の圧迫の評価が可能です。

(写真は腰を横からみたMRI画像です。第3.4腰椎、第4.5腰椎の2箇所で神経の通り道である脊柱管が狭くなっています。)

【治療】

- ◆保存治療

- 痛み止め、神経を栄養している血管の血流を改善させる薬、ビタミン製剤、漢方薬などの投薬治療があります。それでも症状が続く場合にはブロック注射(神経周囲に直接麻酔薬を注入)を行う場合もあります。

- ◆手術治療

- 保存的治療を行っても症状が持続し、日常生活に支障がでている場合や排尿障害や筋力低下を認めている場合に手術治療を考慮します。手術治療としては脊柱管の後方にある骨(椎弓)を一部分切除し、黄色靭帯も同時に取り除くことで神経の通り道を広げます(部分的椎弓切除術)。また腰椎の不安定性などがある場合には椎弓切除に加えてスクリューなどで固定を行う(脊椎固定術)場合もあります。

ただし、手術治療を行ったとしても腰痛や下肢のしびれ、筋力低下などの症状が残ってしまう可能性があるため、手術治療を決定する際には主治医の先生としっかり話し合うことが重要です。

【手術の後の注意】

- ◆姿勢:

- 腰を後ろに反らせる姿勢で腰痛や下肢痛・しびれが増強する場合があります。

できるだけ反らせる姿勢を避け、もし症状がでた場合には前かがみの姿勢をとったりするなど同じ姿勢を続けないようにすることも大切です。 - ◆適度な運動:

- 安静にしすぎるのも問題です。可能な範囲で運動を行い、筋力低下を予防することが重要です。

当施設では術後2日目よりコルセット装着の上、座位、起立・歩行訓練を行っています。通常の椎弓切除術では軟らかいコルセットを術後約2カ月、固定術では術後最低でも3カ月は継続していただいています。外来での診察、レントゲンで問題がなければコルセットを外し、日常生活動作の緩和や運動の許可などを行っています。

ミャンマー医療支援

2013年1月初め、三重大学の笠井裕一先生(脊椎外科教授)に誘われ、ミャンマー医療支援(脊椎手術および指導)に従事しました。

- ■ミャンマー(旧ビルマ)とは?

- 東南アジアにある人口6000万人、面積は日本の1.8倍。ビルマの竪琴で有名なように宗教は90%が仏教であり、飛行機搭乗は僧侶が優先され、識字率の高さは僧侶のおかげと言われています。英国からの独立に、アウンサン将軍(アウンサンスーチーの父)と日本軍が貢献したこともあり、親日国家です。行けばわかると思います。季節は、hot, hotter, hottestの3シーズンと言われ、1月ですが気温は30度超えていました。

発展途上国ですが、勤勉な国民性、識字率は高く、国民の多くが英語をはなせ、天然資源は豊富と今後おおいに発展が見込まれています。 - ■医療事情

- 全国で5つの大学医学部があり、整形外科専門医は260名、脊椎外科医は6-7名。

大学医局制度はなく医師の勤務先、留学等は国(保健省)が決定。 - ■手術

-

首都のネピドー総合病院に行き、4日間で7例予定でしたが、日本人医師がきている噂をききつけ最終的には12例の手術を行いました(手術道具、手術の固定器具などの問題でこの数が限界でした)。手術の固定道具(ネジなど)の費用は患者さんが支払うので固定器具は患者さんの経済状況で質が大きく変わります(今回の固定器具は日本からの寄付でしたので患者の支払いはありませんでした)。その点、日本は保険でまかなわれ、全患者さんに良質な固定器具が使用でき恵まれています。

手術道具は限られており、日本のように顕微鏡を使用して㎜単位の手術にこだわるといったことはできず、一昔前のいわゆるlow techniqueの手術でした。そこにある道具で対処するという私にとっては武者修行でもありました。

手術はミャンマー人スタッフに教えるものは教え、できそうなことはなるべくやっていただきました。

最後に、日本に生まれたことに感謝。患者さんから、ミャンマー人スタッフからも感謝され、医師としての仕事ができることに感謝。快く送り出して頂いた教授はじめ佐賀大学整形外科に感謝しています。

2013年にミャンマーに脊椎センターが立ち上がり、2014年にお手伝いに行く予定ですので、また、報告しますね。

毎晩飲み会を開いていただき4日間で4㎏太ってしまいました。