脊椎便り

2018.07.31

脊椎便り 第8号

- ご挨拶(講師 森本 忠嗣)

- 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン紹介(助教 前田 和政)

- 近況報告(佐賀記念病院 整形外科 塚本 正紹)

- 大学院近況報告(大学院 吉原 智仁)

- 近況報告(大学院 平田 寛人)

- ミャンマー医療支援ミッション(講師 森本 忠嗣)

- 忘れられない患者さん5

内容

ご挨拶

講師 森本 忠嗣

佐賀大学整形外科にて、脊椎(くびや背中や腰)や脊髄の病気の診断、治療を行いはじめ8年目を迎えました。脊椎班のスタッフですが、2016年4月以来変わらずの森本、前田の2人体制です。

▼ 前田先生は、昨年度は病棟医長を務め上げました。整形外科病棟全体のことを考えねばならず、激務の1つであり、本当にお疲れ様でした。病棟医長は卒業したので、今年度はますます臨床・研究に注力してくれると期待しています。

▼ 塚本先生は2017年4月より佐賀記念病院に勤務となり、活躍の噂は聞き及んでいます。

▼ 吉原先生は大学院4年目、集大成(卒業)の年で、博士になります。臨床と基礎(研究)の両視野をもった裾野の広い整形外科医になると信じています。

▼ 平田先生が、2017年4月より大学院へ進学し、研究の日々です。会話のはしばしから成長が伺えますので、今後が楽しみです。

“Think globally, act locally”(地球規模で考え、それぞれの地域で行動する)を行動の座標軸にして、1)世界レベル(最先端)を意識して佐賀で医療を行う、2)世界で活躍することを視野にいれ地道に佐賀の医療に貢献する、を心がけてやってきました。手術症例数、外来患者数、学会発表、論文も年々少しずつ増えていきました。各学会の評議員(日本脊椎脊髄病学会、日本腰痛学会、日本MISt研究会など)にも選出いただけるようになり、佐賀大学脊椎班のプレゼンスも少しずつ上がってきたかと思います。あと2年で10年目を迎えるということもあり、改めて自らを律し、不断の努力に努めます。

第8号では、前田先生の医療情報、塚本先生、吉原先生、平田先生の近況報告、私はミャンマーの医療支援とがん脊椎転移対策の当院の取り組みなど、について記載しています。楽しんでいただけたら幸甚です。

<脊椎手術数>

2017年度(2017年4月より2018年3月まで)も手術数は右肩あがりで増加し、年間232例(昨年は206例)でした。己は医局長、前田先生は病棟医長と、2人とも臨床業務以外も結構忙しかったので、正直しんどかった1年でした。馬渡教授、前田先生はじめ、支えてくれた皆様に感謝です。

今後も、大学病院の特徴を活かし、他科との連携を密にし、様々な合併症のある患者さんでも安全に手術が行えるように心がけていきます。

<研究活動>

脊椎班として全国学会としては日本脊椎脊髄病学会に4題、日本整形外科学会総会10題、ISSLS(国際腰椎学会 今年はカナダ)6題、Spine across thesea(日米脊椎外科合同開催学会 ハワイ)2題と、国内外の大きな学会で全て昨年度よりも多く採用されました。

“Think globally, act locally”を旨としていますので、海外の報告、英語論文を増やしていく所存です。患者さんに対する診療という直接的な医療貢献、患者さんから学んだことを論文にして他の医療者に有用な情報を発信する間接的な医療貢献、どちらも重要であることは言うまでもありません。

情報を発信する人に情報が集まることを実感しています。集まった最新の情報は患者さんに還元でき、“Think globally, act locally”の実践です。そういった意味で、医者は一生勉強する必要があると思っています。

今後も佐賀大学整形外科の伝統である1日3回以上回診を続けて、患者さんの診察をさせていただくなかで見えてくることを大事にしていきたいと思います。

今後ともご協力よろしくおねがいします。

<がん脊椎転移対策>

がん治療の進歩により、がん患者の生命予後が伸びてきています。喜ばしいことですが、長生きすれば当然に、がんの脊椎転移も増えていきます。がんの脊椎転移の病状が進むと脊椎の骨折や脊髄麻痺を発生することがあります。従来、当院ではがん脊椎転移患者に対する手術は、骨折や脊髄麻痺をおこして治療を開始していました。

しかし、

- 麻痺発生例の麻痺の回復の成績は芳しくありません。

- 緊急手術の患者さんの不安はいかばかりでしょうか。

- 準備不足の中の手術で大量出血に難渋することもあります。

- 昼間に通常の手術などのあとの緊急手術ですので、私達は疲労の中で手術をしていることはおわかりかと思います。

そのため、もっと早くから、がん脊椎転移患者の情報が分かれば、「整形外科が早くから治療に関わり、骨折や麻痺の発生が予防できるのでは?、または、緊急手術は減らせるのでは?」などの疑問と願望を強く持つようになりました。そこで、当院の他科の先生方に相談しながら、我々でできる範囲での、がん脊椎転移対策を試み、良好な結果が得られており、その成果を学会報告や論文作成として形に残しているので紹介します。

■新たながん脊椎転移対策

①放射線科との連携

当院の画像をチェックしている放射線科の先生に相談して、がんの脊椎転移と診断された患者リストを、毎週、放射線科より整形外科に伝達してもらいました。

②患者の登録

放射線科より提供されたリストをもとに、各患者の整形外科からみた必要な情報を調査して、当科のがんの脊椎転移登録リストに入力しています。

私が骨折や麻痺を起こす危険が高いと判断した症例は、主治医に連絡して、骨転移の治療薬の投与、放射線治療、リハビリ、手術などについて話し合っています。

→ すべてのがん脊椎転移患者の情報を私のもとに集め、早期から危険性を評価して治療介入することにしました。

■新たながん脊椎転移対策の成果(2016年8月以降)

2018年3月までにがん脊椎転移と登録された患者さんは300例です。

この間に脊椎手術を20例に行いました。19例が下肢麻痺はないか軽度の状態で手術を行い、早期に痛みが改善し、寝たきりの予防ができています(麻痺発生による緊急手術例は1例のみでした)。既述のとおり、従来は骨折や麻痺をおこしてから緊急的に手術をしていたので、雲泥の差です。

これらの取り組みは、患者さんの安心と安全に貢献していると信じ、今後もつづけていこうと思っています。

今年の佐賀県の骨と関節の日のテーマは「がんとロコモ」(10/13( 土) 場所:メートプラザ)です。馬渡教授より講演する機会をいただいたので、先述の当院のがん脊椎転移対策についてお話する所存ですので、興味のある方はご臨席賜われば幸いです。

腰部脊柱管狭窄症

診療ガイドライン紹介

助教 前田 和政

前回の脊椎だより(第7号/H29 年7月)で、腰椎変性すべり症について紹介しました。今回は腰椎変性すべり症が呈する腰部脊柱管狭窄症の診療ガイドラインについて説明させて頂きます。

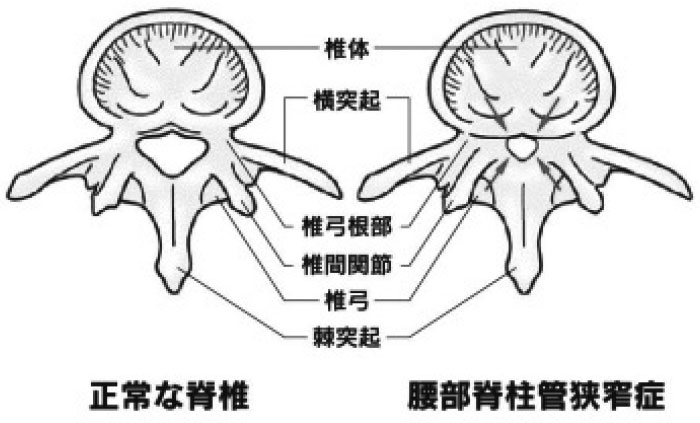

腰部脊柱管狭窄症については脊椎だより第3号で吉原先生が解説されました。診療ガイドラインとは、より良い方法を選択するための1つの基準を示しているとされています。「腰部脊柱管狭窄症」の診療ガイドラインの一部をご紹介します。

【病態・自然経過】

腰部脊柱管狭窄症の定義については完全な合意は得られていません。学会の診断基準案では、殿部から下肢の疼痛やしびれを有する・立位や歩行の持続で出現増悪し、前屈や座位で軽快する・MRIなどで狭窄が確認され臨床所見を説明できるなどとされています。自然経過は、軽度や中等度の患者のうち、1/3ないし1/2では自然経過でも良好な予後が期待でき、重度では手術に移行することが多いとされています。

【診断】

腰部脊柱管狭窄症を診断するために有用なのは、MRIであるとされています。最近は比較的どこでも検査することができるようになりました。

【 治療】

薬物治療については、経口プロスタグランジンE1(リマプロスト)は神経性跛行ならびに両下肢のしびれを伴う馬尾症状を有する腰部脊柱管狭窄症の治療に短期間は有効です。最近の新しい薬剤については、まだ記載されていません。

理学療法または運動療法は、症状の一部である腰殿部痛や下肢痛については理学療法と運動療法の組み合わせは有効です。腰部脊柱管狭窄症の初期治療は保存治療が原則であるが、無効である場合には手術治療を推奨できる。不安定性のない腰部脊柱管狭窄症に対する手術治療(除圧術)の2年成績は、保存治療より優れているとされています。

【予後】

75歳以上の患者は、除圧術により65 歳以上75 歳未満の患者とほぼ同等の手術成績を期待でき、高齢という理由だけで手術回避を強く勧める理由とはならないとされています。また罹病期間が長すぎると十分な改善を得られないことがあり、安静時の下肢しびれは消失しにくいともあります。

いかがだったでしょうか。診療ガイドラインは示されているもの以外が間違っているというわけではありません。今後も変わっていくものです。

大事なことは、よく診察を受けて頂き、しっかりと主治医の先生と相談することだと思います。当院の脊椎外来も月・水・金に行っていますので、何かあれば御相談下さい。

近況報告

佐賀記念病院 整形外科 塚本 正紹

脊椎便りをご覧の皆さま、こんにちは。昨年度より佐賀記念病院で勤務させていただいている塚本正紹です。北海道より九州に戻ってきて早1年が過ぎ(といっても北海道にいたのはたった1年だけですが。)、佐賀記念病院での勤務も2年目となりました。現在当院では、會田副院長と私の二人で脊椎疾患の診療にあたり、主に腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなどの手術を行っています。外来・手術に追われる毎日ですが、充実した日々を送らせていただいています。また私事としては、本年3月に無事に脊椎脊髄外科指導医を取得することができました。御指導いただきました諸先生方に深謝申し上げるとともに、その資格に恥じないよう一層研鑽を積んで参りたいと思います。

さて最近「池の水全部抜く大作成」というTV番組に小学生の息子が夢中になっています。何がいるかわからない池の水を全部抜いてみようという企画で、池の中の生物は日本固有の生物よりも外来種が多いことに毎回驚かされます。わからないからとりあえずやってみたという誰もが思った好奇心を本当にやってみたところがうけているのではないでしょうか。実は毎日の診療もわからないことだらけです、特に脊椎脊髄疾患は…。だからといってとりあえず手術やってみたでは許されません。患者さんの訴え、診察から病気・病態を推測し、MRIなどの各種検査からそれを裏付ける、そして正しい治療方法を選択し、それを正しく遂行することが必要です。「脊椎手術には3つの誤りがある、即ち診断・病態把握の誤り、手術適応・手術方法選択の誤り、そして手術手技の誤りである」と私の尊敬する先生がおっしゃっていました。思わぬ落とし穴に嵌らないようにと毎日注意しながら頑張っていきたいと思います。

最後になりましたが、脊椎便りをお読みになっている皆さまが本年も健康に過ごされますように心からお祈り申し上げます。

大学院近況報告

大学院 吉原 智仁

平成27年4月から佐賀大学の基礎分野の大学院(生化学教室)へ進学し、早くも3年が経過し、本年度が最後の4年目になります(たぶん、、、)。生化学は自分が医学生の時に一番苦手だった分野で、追試でやっと合格を得ることができ、単位を取ることにとても苦労したことを覚えています。大学院1年目は基礎的な知識や実験法など学生時代に学んだことすらわからない状態で、何をするにしても時間がかかる日々でしたが、3年目くらいから色々と自分で考えながら実験計画を立てて研究を進めることができるようになりました。現在は『線維芽細胞の細胞周期におけるペリオスチンの役割』という整形と関わりが薄い?研究テーマで実験を行い、論文を作成中です。順調にいけば本年度で大学院を卒業、博士号を取得し、来年より臨床に戻ることができます。ラストスパートをかけて頑張りたいと思います。

また臨床分野では今年3月に日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医の資格を得ることができました。今までお世話になった患者さんや御指導をいただいた諸先生方に深謝申し上げます。これまで培ってきた脊椎脊髄病に関する知識と技術を活かして疾患で苦しまれている患者さんの手助けができればと思っており、また脊椎脊髄病医として更なる知識と技術の向上に努めていきたいと思います。

プライベート面では幼少時より好きだったカブトムシやクワガタの飼育・繁殖をすることが最近の趣味となっており、4月に入り続々と成虫の羽化が始まっています。もしかしたら今年の夏頃にお祭りやフリーマーケット等でカブクワ店長としてお会いすることがあるかもしれません(笑)。

汗ばむ季節になってきましたので、体調を崩さぬようお気をつけ下さい。

皆様のご健康の程、心よりお祈り申し上げます。

近況報告

大学院 平田 寛人

みなさんこんにちは!!

今年も脊椎だよりをお届けする季節になりました。ということは1年が経ったということですね。皆さんの一年はいかがだったでしょうか。皆さんの1年が前向きで活力に満ちた1年であったことを願うばかりです。

昨年から私も『脊椎だより』に参加させていただくことになりましたが、早速反響を頂きました。私が大学のスタッフとして働いていた時に主治医として担当していた宮崎在住の患者様から葉書を頂きました。お名前と絵葉書の景色が宮崎の某観光地であったことを見てすぐピンときました!紳士的な人柄・お仕事など次々と思い出しましたが、、、私もびっくりしましたが、1・2番目にレントゲンの画像を思い出していました。これは職業病ですね。。。(苦笑い)この場を借りてお手紙のお礼をさせていただきます!筆不精の私をお許しください、お手紙ありがとうございます!!

さて私の近況ですが、引き続き整形外科医として働きながら大学院生としての研究に没頭しています。大学院生として主に破骨細胞に関連するたんぱく質について研究しています。

骨の恒常性は『骨をつくる骨芽細胞』と『骨を溶かす破骨細胞』の絶妙なバランスで保たれています。常に両方の細胞が働くことで新しくて丈夫な骨が維持されますが、このバランスが崩れ、破骨細胞が優位になるといわゆる骨粗鬆症になるわけです。この破骨細胞の研究を進めることによって骨粗鬆症のメカニズムを徹底的に理解し、佐賀の地から世界に新たな知見を先駆けて発信することができるよう日夜研究を進めています。まだまだ先は長そうですが・・・頑張ります!!

末筆ではございますが、皆様のこれからの1年がHappyな1年になりますよう祈念いたします。ではまた来年!!

ミャンマー医療支援ミッション

講師 森本 忠嗣

2018年1月初め、三重大学の笠井裕一先生(脊椎外科教授)、太田手術室看護師、広島県安佐市民病院整形外科の藤原靖先生と、ミャンマー医療支援(脊椎手術および指導)に従事しました。

今回はミャンマーの日本大使公邸に呼んで頂き慰労会を開いて頂きました。

大使、書記官の方に、いままでの我々の苦労を聴いて頂き、今後のあり方のアドバイスをうけました。一方で、ミャンマーの情勢など当事者ならではの興味深い話を聞かせていただきました。

その場で、三重の先生は赤福餅、広島の先生はもみじ饅頭を大使に手渡されました。ついで私の番です。カバンにいれたはずのとっておきの小城羊羹、わざわざ小城市のむら雲堂本店で買ってきた“むらくも”が見当たりません。カバンの奥にあるのはどう見てもイチゴ味のポッキーです。ミャンマーの手術室の看護師さんへのお土産のつもりで買ってきたものです。

・・・よりによって間違えました。

「ポッキー美味しいし、グリコの創業者は佐賀出身だし」とぶつぶつと独り言を言いながら、大使にポッキーをお渡ししました。

①マンダレー大学

ミャンマー人医師と再会し、今年も相変わらずの歓待をうけ、友好にもつとめてまいりました。

- 1手術

- 脊椎カリエスは多いのですが、すこしずつ社会の高齢化をむかえ、高齢者に多い疾患の手術も増加していました。ここ数年で当地の脊椎外科医の増加、レベルアップ、機器の充実は目をみはるものがあり、手術も非常にスムーズにできるようになりました。

- 2寄附

- 今年度も使用しない手術道具などを大学病院・関連病院から頂き寄附してきました。とくに頚椎骨折用の装具は非常に喜ばれました。

- 3講演

- 若い医師相手に脊椎のみならず、日本のことなど、講演してきました。

②ヤンゴンスパインセンター

病院の電力事情が不良で手術が実施できませんでした。ここでも若い医師相手に講演を行いました。

そこで空いた時間は、郊外の日本人墓地に線香を手向けにいったり、お寺めぐりなどもしてきました。はじめて首長族の方にもお会いできました。(写メ)

首がながいほど魅力的な美人だそうです。

今年は食事にかなり気をつかい体調を崩すことなく帰ってくることができました。カレーの油とサラダ・果物、この3つが要注意だと悟りました。

最後に、快く送り出して頂いた教授はじめ佐賀大学整形外科に感謝しています。

忘れられない患者さん5

ミャンマーでは、日本ではめったにみない脊椎カリエスが今だに猖獗を極めています。脊椎カリエス小児に多いので何とかしてあげたいと、いつも思います。交通外傷、とくにバイクによる脊椎損傷が多いです。Honda製のバイクが東南アジアでは人気があることもあり、バイクによる脊椎損傷はHONDA損傷と名付けられています。火傷、油料理が多いからでしょうか、これも多いです。そして、爆弾損傷、HIV感染者の手術など貴重な経験をたくさんしました。

そんなミャンマーで日本人の患者を見たので報告します。

ミャンマーは決して裕福な国ではありませんが、食料事情は農産物、海(河)産物とも、とても豊かです。肥沃な土地で、主食のお米は年に3−4回とれるそうです。そのため、お米を使った料理やお菓子が豊富で、美味しい餅菓子(stickyrice)があります。

三重大学の笠井教授と餅菓子を食べていたときのことです。

笠井教授が「あっ」という声とともに、口からもちを吐き出しました。

吐き出されたもちには挿歯が3本付着していました。おもむろに笠井先生の顔をみると、前歯が3本ありません。

日本では高名な偉い先生ですが、はっきり言って、笑っちゃう顔でした。

まだ、そこまで親しい訳でもないので笑っては失礼と思い、必死に笑いをこらえました。笑いを必死にこらえる私に対して、さらにトドメをさすかのように、ニヤリと微笑まれます。これは、わざとだなと悟り、安心して「ひー、もうだめ。」と涙を流しながら笑ってしまいました。私が笑い始めると、私同様に笑いをこらえていたミャンマー人医師達も一斉に笑い始め、大団円となりました。

しばらくして、ミャンマー人医師が笠井先生を歯科につれていき、挿歯を無事に戻されました。

「貴重なので治療されているところ写真にとって」と笠井先生に言われましたので、写真に収めましたので、この場を借りて報告します。

僕も前歯3本挿歯(空手で負傷)なので気をつけようと思いました。